Chiquitos entre gigantes: Ostracofaunas no marinas

de Argentina

Dra. Ana Paula CARIGNANO

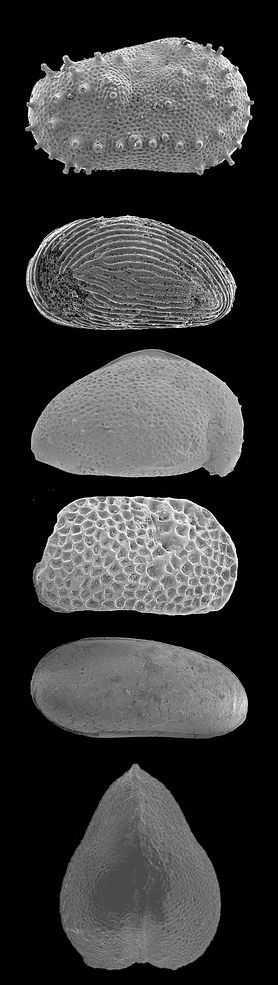

Los ostrácodos son pequeños crustáceos con su cuerpo protegido por dos valvas calcáreas, cuya abundancia y preservación en el registro fósil los convierte en herramientas valiosas para estudios paleobiológicos, paleoambientales, paleobiogeográficos y bioestratigráficos. Son especialmente valiosos en contextos continentales, donde otros fósiles guía (como los foraminíferos planctónicos, nanofósiles calcáreos y amonites) están ausentes. Aunque su origen es marino, los ostrácodos comenzaron a colonizar ambientes no marinos desde el Carbonífero, con una notable radiación durante el Mesozoico. En Argentina, el conocimiento sobre ostrácodos no marinos ha sido impulsado por el trabajo pionero de Eduardo Musacchio desde la década de 1970, centrado en las sucesiones cretácicas de las cuencas Neuquina y del Golfo San Jorge. Para el Triásico, los registros argentinos son muy escasos y se ubican en el Anisiano-Ladiniano de la Cuenca Cuyana. En el Jurásico, la Cuenca Neuquina presenta una rica ostracofauna marina, pero los registros continentales son reducidos y se ven complementados por los más diversos de la Cuenca Cañadón Asfalto, en Chubut. La mayor cantidad de estudios en yacimientos cretácicos (con datos de las cuencas Austral, del Golfo San Jorge, Neuquina y del Noroeste Argentino) ha permitido reconocer un recambio faunístico entre el Cretácico Inferior y Superior. En particular, las asociaciones del Aptiano y Campaniano-Maastrichtiano revelan una notable similitud con ostrácodos coetáneos de Brasil, sugiriendo vínculos paleobiogeográficos regionales. Además, investigaciones recientes sobre darwinulocopinos triásicos de Mendoza, centradas en su ontogenia y dimorfismo sexual, han cuestionado la supuesta partenogénesis de este grupo desde el Triásico. En cuanto a su aplicación en bioestratigrafía, se resalta la utilidad de las biozonas basadas en ostrácodos no marinos y carofitas especialmente en las cuencas Neuquina, del Golfo San Jorge y del Noroeste Argentino, consolidando a estos microfósiles como una herramienta clave para la interpretación temporal y ambiental de los ecosistemas continentales del pasado.

Pioneras de la Paleontología:

Una historia de dos siglos

Dra. Fernanda CASTAÑO

Las mujeres han desempeñado diversos papeles en la historia de la geología y la paleontología. Desgraciadamente, sus contribuciones no han recibido un reconocimiento generalizado y la historia de las ciencias se ha interpretado, en gran medida, como una historia de hombres. El carácter casi informal de la geología y la paleontología en el siglo XIX, permitió que muchas mujeres participaran de manera activa en estas disciplinas, principalmente como asistentes de sus padres o esposos. Algunas de estas pioneras pudieron ir un poco más allá y lograron trascender el anonimato. Mujeres como Mary Anning, Mary Buckland, Charlotte Murchinson, Mary Sommerville, Jane Marcet, y Arabella Buckley. Esas mujeres formaron un entramado de asistentes, secretarias, coleccionistas, geólogas de campo, ilustradoras y divulgadoras de la ciencia. Su legado sirvió para pavimentar el camino de nuevas generaciones de mujeres en un mundo más profesionalizado aunque los obstáculos aún persisten. Por esto, resulta imposible analizar la situación actual de las mujeres en las geociencias sin comprender primero la historia de la disciplina. Argentina no ha sido ajena a esta problemática. Desde los trabajos fundacionales de Paulina Mühlmann en Patagonia hasta la actualidad, figuras como la de Zulma Gasparini han inspirado a nuevas generaciones de mujeres a buscar un lugar en la paleontología. Para avanzar hacia una ciencia más inclusiva en todos los aspectos, resulta imperativo reconocer la contribución revolucionaria de estas pioneras en el ámbito de la geología y la paleontología, así como su impacto social y económico.

The Basement of The Neuquén Basin and its Fossil Record

Dra. G. Susana DE LA PUENTE

In Neuquén, the oldest geological record includes middle to upper Palaeozoic sedimentary cycles. They underwent differential metamorphism and deformation in various orogenic events. These outcrops are reduced compared to Mesozoic and Cenozoic sedimentary ones that characterise the fill of the Neuquén Basin in the region. In the Cordillera del Viento, located in the northwest of Neuquén Province, the fossil record of the Huaraco Formation (Pennsylvanian) includes marine invertebrates and plant remains. In the southern end of the Cordillera del Viento, fossils have been reported since the mid-20th century, particularly because these deposits are part of the host rock for metallic mineralisation in the Andacollo area. The detailed palaeontological study of these findings, which has focused on this area, has only developed in recent years. This contribution constitutes an update of Palaeozoic studies developed in the region as part of research activities carried out in different areas. In the northwest flank of the Cordillera Viento, studies include new marine siliciclastic deposits and fossil findings (MOZ Repository) currently under study, such as specimens of Syringothyrididae from the Arroyo Manchana Covunco creek. Representatives of this brachiopod family have been described by specialists in the Andacollo area who have highlighted its importance as palaeobiogeographic markers in the Gondwanan context. The pre-Mesozoic palaeontological record of Neuquén is less abundant compared to subsequent ones but crucial in reconstructing the evolutionary history of the region, which was developed in a different palaeogeographical context.

El impacto de la dispersión de los humanos modernos sobre la megafauna del Pleistoceno tardío

Dr. Iván PÉREZ

Una pregunta atraviesa las investigaciones recientes de diferentes disciplinas de las ciencias naturales, ¿cuándo y cómo los humanos comenzamos a afectar los ecosistemas de una manera significativa? En esta presentación exploraremos el primer evento significativo de impacto humano negativo sobre las comunidades ecológicas a escala mundial: la extinción masiva de la megafauna terrestre (i.e. animales de tamaño mayor a los 44 kg, que han alcanzado más de 5.000 kg en América) asociada a la dispersión de los humanos modernos entre 50.000 y 11.700 años atrás. En primer lugar, exploramos la expansión humana en el Viejo Mundo y el poblamiento humano de América. A esta misma escala revisaremos las características del proceso de extinción de la megafauna –incluidas otras especies de Homo–, y la discusión sobre los posibles factores detrás del mismo. En segundo lugar, abordaremos el proceso de extinción de la megafauna en el cono sur de Sudamérica, incluyendo los resultados recientes de investigaciones propias en Pampa y Patagonia. En esta segunda parte de la charla exploremos los patrones temporales y espaciales en la diversidad en número y tamaño de especies de megafauna, con especial énfasis en el Noroeste de la Patagonia Argentina –incluyendo la Cuenca Neuquina, en el territorio de Neuquén, sur de Mendoza, y oeste de Rio Negro y La Pampa–. Finalmente, resumimos la evidencia que sustenta la acción humana como el principal responsable del colapso de la megafauna en el Pleistoceno Tardío, considerando específicamente la importancia de la tecnología de puntas Cola de Pescado en Pampa y Patagonia, y discutiendo escenarios alternativos que permitan comprender los mecanismos causales involucrados en el proceso.